Kompakt, leicht, flach und energieeffizient: Eine dünne Silikonfolie macht eine neue Art miniaturisierter Pumpen und Ventile möglich. Sie funktionieren auf kleinem Raum, ohne Druckluft, ohne Motoren und Gerätschaften und ohne Schmiermittel. Sie sind reinraumtauglich und lassen sich während des Betriebs regulieren. Mit dem Prototyp einer neuartigen Vakuumpumpe zeigt das Team der Professoren Stefan Seelecke und Paul Motzki von der Universität des Saarlandes seine Technologie vom 31. März bis zum 4. April auf der Hannover Messe (Saarland-Stand, Halle 2, Stand B10): Die Ingenieure ziehen damit stufenlos ein Vakuum von bis zu 300 Millibar Druck.

Vakuum ist in vielen Bereichen gefragt: sei es im Bremskraftverstärker von Autos oder in medizinischen Absaugsystemen im OP-Saal, in den Laboren der Pharmazie und Biotechnologie und vielfach auch in der Industrie. Unter Vakuum werden Lebensmittel schonend getrocknet und Saugnapfgreifer sortieren damit Produkte auf Förderbändern. Um das Vakuum zu ziehen ist heute oft Druckluft im Spiel. Dabei kommen Pumpen zum Einsatz, die im Hintergrund mit Kompressoren oder Motoren betrieben werden. Grundsätzlich kann dies unter Ölschmierung erfolgen, aber in Reinräumen und in sterilen Umgebungen verbietet sich das wegen der Kontaminationsgefahr. Operationswunden oder Lebensmittel sollen nicht mit Schmiermitteln verunreinigt werden. Im industriellen Bereich beeinträchtigen Ölspuren zum Beispiel die Wirkung von Klebstoffen.

Die regelmässige Wartung verursacht einen erheblichen Aufwand; ausserdem verbrauchen herkömmliche Kompressoren oder Motoren eine Menge Energie. Durch ihre Geräuschentwicklung beeinträchtigen sie die Mitarbeiter und erschweren schlimmstenfalls die Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen.

Dünne Folien mit «akrobatischem» Talent

Gänzlich ohne Druckluft oder Motoren, dafür mit wenig Energie kommen die Pumpen und Ventile aus, die das Forschungsteam der Professoren Stefan Seelecke und Paul Motzki an der Universität des Saarlandes und am Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik (Zema) entwickelt: Sie funktionieren mit dünnen Silikonfolien, in die allein mithilfe von elektrischer Spannung Bewegung kommt.

«Die Technologie ist kostengünstig in der Herstellung, die Bauteile sind leicht, das hilft Platz und Gewicht zu sparen. Dazu sind diese Pumpen und Ventile erheblich energieeffizienter als heutige Verfahren», sagt Paul Motzki. «Im Vergleich zu einem marktüblichen Prozessventil für Druckluft, das mit einem Elektromagneten betrieben wird, hat dasselbe Ventil mit unserem Antrieb einen 400-mal niedrigeren Energieverbrauch», erklärt der Professor für Smarte Materialsysteme für innovative Produktion an der Universität des Saarlandes und Zema-Geschäftsführer.

Auch kommen diese Verfahren ohne schwer verfügbare oder teure Materialien wie seltene Erden oder Kupfer aus. Und im Gegensatz zu mit Kompressoren betriebenen Pumpen sind die Folienpendants zudem angenehm leise.

Die Forscherinnen und Forscher können die 50 Mikrometer dünnen Folien nach Belieben Bewegungen vollführen lassen. Hierzu sind diese beidseitig mit einer elektrisch leitfähigen, hochdehnbaren Elektrodenschicht bedruckt. Legen die Ingenieure hier eine elektrische Spannung an, drückt sich die Folie wegen der elektrostatischen Anziehung vertikal zusammen und dehnt sich in ihrer Fläche aus.

Innovationsfeld von Reinraumtechnik bis Robotik

«Mit diesen sogenannten dielektrischen Elastomeren entwickeln wir verschiedene neuartige Antriebe, die keine zusätzlichen Sensoren benötigen», erläutert Paul Motzki.

Indem die Forscherinnen und Forscher das elektrische Feld verändern, können sie die Folien stufenlos Hub-Bewegungen verrichten oder auch mit beliebiger Frequenz und Schwingung vibrieren lassen. Die Folie kann auch jede gewünschte Stellung halten, wobei sie im Übrigen keinen Strom verbraucht.

An der Technologie der dielektrischen Elastomere forschen im Team der Professoren Stefan Seelecke und Paul Motzki auch viele Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler im Rahmen mehrerer Doktorarbeiten. Sie ist Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und wurde in mehreren Forschungsprojekten gefördert: unter anderem von der EU im Rahmen eines Marie-Curie Research Fellowships, von der saarländischen Landesregierung im Rahmen der EFRE-Projekte Ismat und Multi-Immerse sowie unter anderem auch durch die Mesaar im Rahmen eines Promotionskollegs. Das Forschungsteam nutzt die Technologie für die verschiedensten Anwendungen, ausser für reinraumtechnisch vorteilhafte Ventilen und Pumpen auch für Lautsprecher, smarte Textilien (z.B. Sensorstreifen zur kontinuierlichen Überwachung von Bauteilen aus karbonfaserverstärktem Kunststoff), für ein haptisches Feedback von Geräten (ähnlich wie beim «vibrierenden Handy») und für Robotergreifer.

Ihre Zustandsüberwachung übernimmt die Pumpe selbst

«Die Folien sind selbst ihr eigener Sensor. Die Funktion eines Positionssensors liefern die dielektrischen Elastomere gleich mit», sagt Paul Motzki.

Jede Verformung der Folie lässt sich einem Messwert der elektrischen Kapazität zuordnen. Bei der kleinsten Bewegung verändern sich die Werte. Anhand der Messwerte erkennen die Ingenieure, wie die Folie mechanisch ausgelenkt ist, also wie sie sich gerade verformt. In einer Regelungseinheit können sie anhand dieser Messwerte mithilfe Künstlicher Intelligenz Bewegungsabläufe programmieren. Eingesetzt als Antrieb in entsprechenden Apparaturen ziehen und lösen die Folien in motorlosen Pumpen ein Vakuum mit gewünschtem Druck, dosieren als Ventil Flüssigkeiten exakt oder fungieren als stufenlose Schalter.

Ausserdem können die Folienpumpen und -ventile ihren eigenen Zustand überwachen und signalisieren, wo der Fehler liegt. Die Messwerte verraten, wenn etwas schiefgeht, also etwa das Vakuum nicht richtig gezogen wurde oder Ventil oder Pumpe durch einen Fremdkörper blockiert sind. Passiert dies heute in grossen Industrieanlagen, kann die Fehlersuche mitunter kompliziert werden.

Mit ihrem neuesten Vakuumpumpen-Prototyp demonstriert das Forschungsteam seine Technologie auf der diesjährigen Hannover Messe: Bis zu 300 Millibar Druck absolut schafft ihr Folienantrieb bereits.

«Die Technologie lässt sich einfach skalieren. Hierzu schalten wir unsere Aktoren und Pumpenkammern entweder parallel oder in Reihe oder beides zugleich und können so Druck und Volumenstrom vergrössern», sagt Paul Motzki.

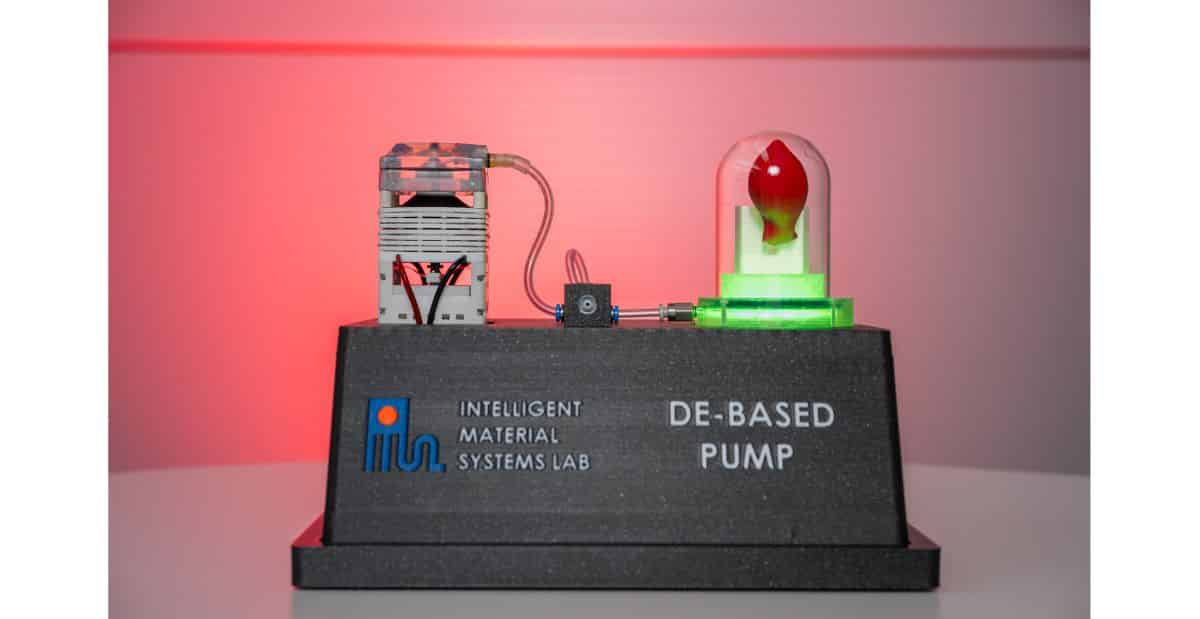

Um die Technologie für die Messebesucherinnen und -besucher anschaulich zu machen, haben die Forscherinnen und Forscher einen Demonstrator gebaut: Ihre smarte Folie zieht hier ein Vakuum in einer Vakuumglocke. Sichtbar wird dies an einem Luftballon, der sich im Innern der Glasglocke selbst «aufbläst» – eine Anordnung wie im Physikunterricht: Da die Luft um den Ballon herum abgesaugt wird, haben die Luftteilchen im Ballon mehr Platz, sich auszudehnen – nur, dass dies hier ganz ohne die laute Geräuschkulisse des Druckluftkompressors vonstattengeht.

Die Forscher können ihre Pump- und Ventil-Technologie in verschiedensten Bauformen unterbringen, sie ist massentauglich und kann entsprechend weiterentwickelt binnen weniger Jahre zur Katalogware werden. Die Forscher wollen die Ergebnisse ihrer anwendungsorientierten Forschung in die Industriepraxis bringen. Hierzu haben sie aus dem Lehrstuhl heraus die Firma mateligent GmbH gegründet, die auch am Saarlandstand der Hannover Messe vertreten sein wird. Auf der Hannover Messe vom 31. März bis zum 4. April suchen die Forscherinnen und Forscher hierfür Partner aus der Wirtschaft.

Autoren

Claudia Ehrlich, Dr. Christian Ehrensberger

Kontakt

Wissenschaftliche Ansprechpartner:

Universität des Saarlandes

66123 Saarbrücken

T: +49 681 302-0

E-Mail:

Prof. Dr.-Ing. Paul Motzk:

T:+49 (681) 85787-13

E-Mail: