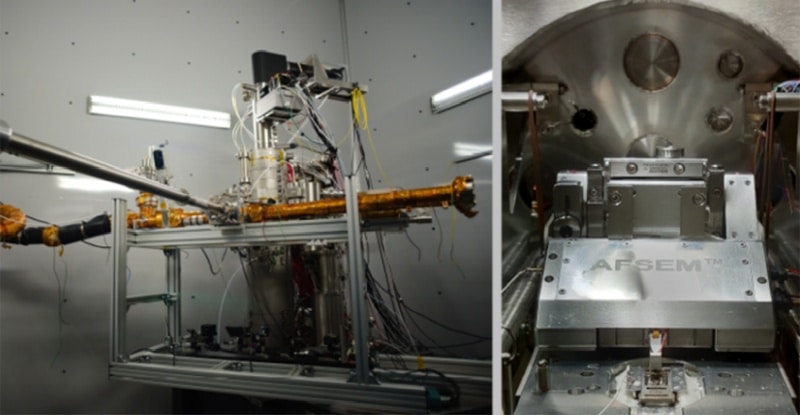

Die Voraussetzung für viele neue Impulse für Graphen in Forschung und Anwendung hat eine konsequente Implementierung von Reinraumtechnik geschaffen. So wurden die Experimente mit hochmodernen Geräten in luftleeren ultrasauberen Kammern durchgeführt, und diese Kammern waren durch ebenfalls luftleere Metallröhren miteinander verbunden. Dadurch konnten die Proben von einem Gerät zum anderen gelangen, ohne jemals in Kontakt mit der Umgebungsluft zu kommen.

«Dieses einzigartige System, das wir an der Universität Wien entwickelt haben, ermöglicht uns eine ungestörte Untersuchung von 2D-Materialien», erklärt Prof. Kotakoski. Wael Joudi, Erstautor der Studie fügt hinzu: «Damit ist es uns erstmals gelungen, das Graphen während dieser Art von Experimenten dauerhaft von der Umgebungsluft und den darin enthaltenen Fremdpartikeln zu isolieren. Andernfalls würden sich diese innerhalb kürzester Zeit auf der Oberfläche ablagern und sowohl die Versuchsdurchführung als auch die Messung beeinflussen.»

Graphen mit steuerbarer Zugfestigkeit

Erst mit dieser neuen experimentellen Anordnung konnten die Wissenschaftler bisherige Widersprüche bei der Zugfestigkeit von Graphen aufklären, die auf seiner seiner bienenwabenförmigen atomaren Anordnung beruht. Eine Störung dieses «idealen 2D-Gitters» durch Entfernen einiger Atome samt Bindungen aus dem Material sollte intuitiv zu einer Verringerung der Zugfestigkeit führen. Allerdings sagen Experimente teilweise das Gegenteil: Sowohl eine kleine Verringerung als auch eine starke Erhöhung der Zugfestigkeit können gemessen werden.

Erst der Fokus auf Reinheit der Materialoberfläche führte zu einer Lösung dieser vermeintlichen Widersprüchlichkeit. So fanden die Wissenschaftler Folgendes heraus: Bereits die Entfernung von nur zwei benachbarten Atomen verursacht eine gewisse Wölbung des ursprünglich flachen Materials. Zusammen resultieren mehrere solcher Wölbungen in einer Wellung des Graphens.

«Man kann sich das wie ein Akkordeon vorstellen. Beim Auseinanderziehen werden diese Wellen abgeflacht», erklärt Wael Joudi.

Für das Auseinanderziehen des gewellten «Akkordeon-Graphens» bedarf es wesentlich weniger Kraft als für die Spannung von störstellenfreiem und daher komplett flachem Graphen. Von den theoretischen Physikern der Technischen Universität Wien Rika Saskia Windisch und Florian Libisch durchgeführte Simulationen bestätigen sowohl die Wellenbildung als auch die daraus resultierende geringere Zugfestigkeit des Materials. Es wird letztendlich dehnbarer.

Fremdpartikel auf der Materialoberfläche unterdrücken diesen Effekt und können sogar eine gegenteilige Wirkung hervorrufen. Dadurch erscheint das Material zugfester. Das erklärt auch die Widersprüche in der Vergangenheit.

«Damit haben wir die grosse Bedeutung der Messumgebung im Umgang mit 2D-Materialien bewiesen», resümiert Wael Joudi. Auf der Basis der nun vorliegenden Erkenntnisse über den «Akkordeon-Effekt» sollte sich die Zugfestigkeit von Graphen in Zukunft gezielt steuern lassen.

Neben der Zugfestigkeit sticht Graphen durch seine hohe Leitfähigkeit heraus. Das eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten, in denen sowohl eine gewisse Dehnbarkeit als auch bestimmte elektrische Materialeigenschaften nötig sind. Ein Paradebeispiel stellen «wearable electronics» dar. Sie kennt man unter anderem aus den beliebten Fitness-Trackern. Andere am Körper getragene bzw. in die Kleidung eingearbeitete Mini-Computer messen die Herzfrequenz, den Blutdruck, den Blutzuckerspiegel, den Kalorienverbrauch und vieles mehr; die Messergebnisse können anschliessend per App bewertet werden.

Fazit für die Zukunft von Graphen

Die Erfolgsgeschichte von Graphen sollte sich mit den Forschungsergebnissen aus Wien unter höherem Tempo fortsetzen. Der erste experimentelle Nachweis gelang im Jahr 2004 und etablierte eine komplett neue Klasse von Materialien: die sogenannten zweidimensionalen (2D) Festkörper. Sie weisen eine einzige Lage von Atomen auf. Mit dieser minimalen Schichtstärke entstehen exotische Materialeigenschaften.

Graphen ist extrem leitfähig und extrem fest, also sehr gut für elektrische und mechanische Anwendungen geeignet. Dank des nun entdeckten «Akkordeon-Effekts» wird eine drastische und steuerbare Dehnbarkeits-Steigerung möglich. In Verbindung mit massgeschneiderten elektrischen Eigenschaften werden viele neue Anwendungen möglich.

Die Wissenschaftler um Prof. Dr. um Jani Kotakoski, der sich an der Universität Wien unter anderem mit zweidimensionalen Materialien, mit auf atomarer Ebene «massgeschneiderten» Materialien und mit der Transmissionselektronenmikroskopie mit atomarer Auflösung beschäftigt, haben beim «Akkordeon-Graphen» mit der Technischen Universität Wien zusammengearbeitet. Den genauen Mechanismus dieses Phänomens publizierten sie im Fachjournal Physical Review Letters https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.134.166102